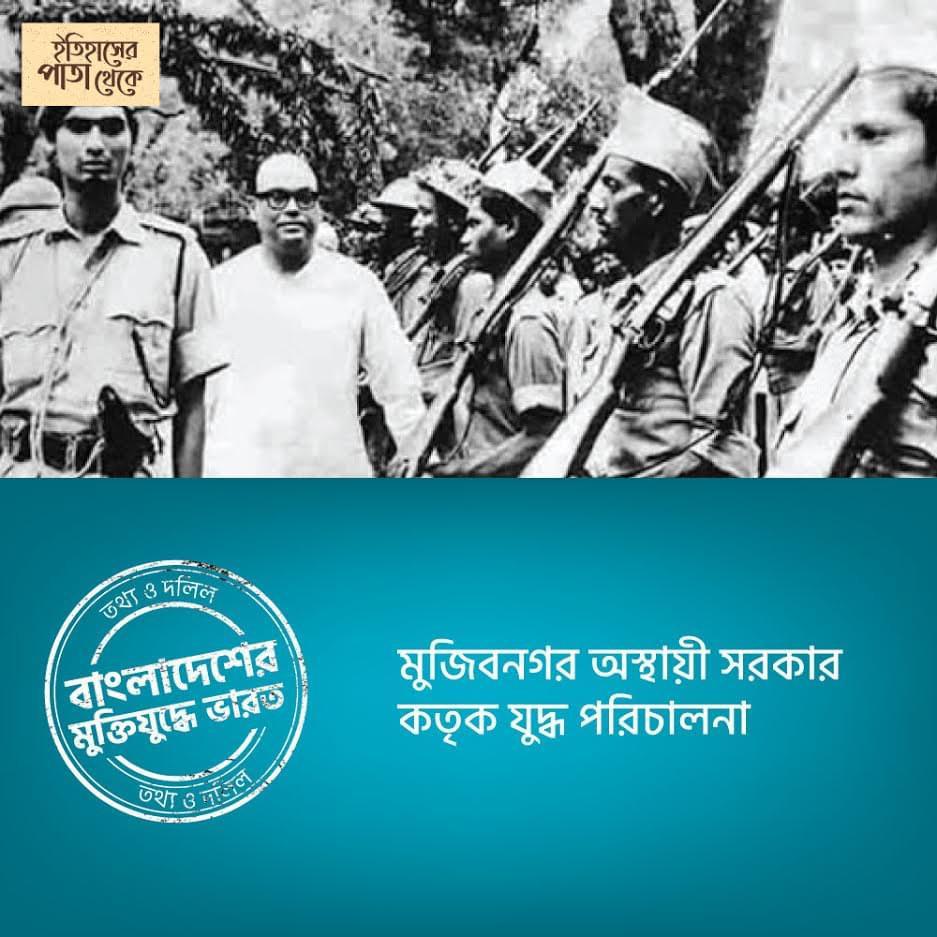

মুজিবনগর অস্থায়ী সরকার কতৃক যুদ্ধ পরিচালনাঃ

যুদ্ধ কর্মকাণ্ডের সফলতা ও ব্যর্থতার মাঝেই মে-জুন মাস পেরিয়ে যায়। সরকার গোটা দেশকে বিভিন্ন সেক্টর বা যুদ্ধ-অঞ্চলে ভাগ করা, বিভিন্ন সেক্টরের অধিনায়ক নিয়োগ করা এবং যুদ্ধকৌশল নির্ধারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সময়ের দাবি বলে মনে করে । এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধরত সামরিক কমান্ডারদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন আহ্বান করা হয় কলকাতায় ৮ থিয়েটার রোডে। সম্মেলনটি চলে ১৯৭১-এর জুলাই ১১ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ।

ছয় দিনব্যাপী এই সম্মেলন ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক কমান্ডারদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সম্মেলন। এই বৈঠকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা ও কর্মকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই সম্মেলনে লে. কর্নেল এম এ রবকে চিফ অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকারকে ডেপুটি চিফ অব স্টাফ পদে নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয়। সম্মেলনে সেক্টরগুলোর সীমানা নির্ধারণ, সেক্টরের অধিনায়ক নিয়োগ, গেরিলা যোদ্ধাদের সংগঠিত করাসহ বেশকিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

সিদ্ধান্তগুলো এ রকম :

ক. সর্বত্র দখলদার বাহিনীর ওপর ক্ষিপ্র আক্রমণ ও চোরাগোপ্তা হামলার জন্য স্বল্পমাত্রার প্রশিক্ষণ দিয়ে বিপুলসংখ্যক গেরিলাযোদ্ধাকে দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো।

খ. কলকারখানা যেন চলতে না পারে সেজন্য বিদ্যুতের খুঁটি ও স্টেশনগুলো উড়িয়ে দেয়া।

গ. বাংলাদেশ থেকে কোনো প্রকার কাঁচামাল বা তৈরি পণ্য পাকিস্তানিরা যাতে রপ্তানি করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা।

ঘ. পাকিস্তানি সৈন্যদের চলাচলে ব্যবহৃত সকল প্রকার যানবাহন, রেল এবং নৌযানসহ সেনা রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা ক্রমাগত আক্রমণ ও ধ্বংস করে দেয়া।

ঙ. শত্রুদলের কেন্দ্রিভূত শক্তিকে বিকেন্দ্রীয়করণে বাধ্য করার মতো কৌশলগত পরিকল্পনা নেয়া-যাতে গেরিলাযোদ্ধারা শত্রুসেনার ওপর অনায়াসে আক্রমণ চালিয়ে ওদের নিশ্চিহ্ন করতে পারে।

কৌশলগত কারণে সরকার গোটা বাংলাদেশকে ১১ টি সেক্টরে (১০টি ভৌগোলিক অঞ্চল এবং একটি অঞ্চলবিহীন বিশেষ সেক্টর) ভাগ করে। পরবর্তীতে তিনটি ‘রেগুলার আর্মি ব্রিগেড গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এগুলো হচ্ছে—মেজর জিয়াউর রহমানের অধীনে জেড ফোর্স, মেজর কে এম সফিউল্লাহর নেতৃত্বে এস ফোর্স’ এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে কে ফোর্স। মেজর জিয়াউর রহমানকে কোনো সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়নি । ১৫ জুলাই সন্ধ্যায় সেক্টর কমান্ডার ও ফোর্স কমান্ডারগণ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। (সূত্র : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১/ যুদ্ধকৌশল ও সামরিক শক্তির বিন্যাস/ সেক্টর কমান্ডারদের যৌথ বিবৃতি। আগস্ট ২০০৮।)

এদিকে মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স’ বা মুজিব বাহিনী নামে আরও একটি বাহিনী গড়ে তোলা হয়। এই বাহিনীর সদস্যরা মূলত আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের সদস্য। ভারতের দেরাদূনে এবং মেজর জেনারেল উবানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এই বাহিনীর প্রশিক্ষণ হয় শেখ ফজলুল হক মণি, তোফায়েল আহমদ, সিরাজুল আলম খান ও আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বে এই বাহিনী পরিচালিত হয়।

এদিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর আরও কয়েকটি কার্যকর দল তৈরি হয়। এরা স্থানীয় তরুণদের সংগঠিত করে এবং চোরাগুপ্তা হামলায় পাকিস্তান বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের অস্ত্র-গোলাবারুদ সংগ্রহ করে। এদের সবচেয়ে বড় দলটি গঠিত হয় টাঙ্গাইল অঞ্চলে আবদুল কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে। অন্যটি বৃহত্তর ফরিদপুর-বরিশালে হেমায়েতউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে এবং অপর অংশটি ভালুকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আফসারউদ্দিনের নেতৃত্বে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে পরবর্তীকালে একটি বিশেষ গেরিলা বাহিনীও ভারতের মাটিতে প্রশিক্ষণ নেয়।

যুদ্ধ পরিস্থিতি যতোই ঘনীভূত হয় ততোই বাড়তে থাকে পাকিস্তানি সৈন্য ও রাজাকার, আল বদর ও আল শামস বাহিনীর নির্মমতা। চলতে থাকে ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, নারী অপহরণ ও তাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার । ফলে ভারতের পথে বেড়ে চলে রিফিউজির স্রোত।

কলকাতার দৈনিক যুগান্তর প্রতিবেদন ছাপে : একমাত্র নদীয়া জেলাতেই এ পর্যন্ত ছাব্বিশ শ শরণার্থী কলেরায় মারা গেছেন বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে এক হাজার মারা গিয়েছেন বিভিন্ন হাসপাতালে। বাকি ষোলশ মৃতদেহ রাস্তা থেকে পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীরা হাজারে হাজারে আসছেন। আসার পথে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন। গতকাল কল্যাণীতে বাংলাদেশ থেকে শরণার্থীর সংখ্যা ছিল সোয়া লক্ষ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় এ সংখ্যা বাড়ছে। নিজেরা আসছে, সরকারি বাসে, লরিতে, মাঠে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। এ এক অদ্ভুত আশ্চর্য ব্যাপার যা কোন শরণার্থীদের ইতিহাসে বোধ হয় নাই ।”

৩০ আগস্ট পর্যন্ত ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে যায় । যেভাবে উদ্বাস্তু আসতে শুরু করে তাতে অদূর ভবিষ্যতে মোট উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এক কোটি ২০ লক্ষে পৌছাবে বলে অনুমান করা হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয়। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দৃঢ় নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের সকল দলমতের মানুষের অকুষ্ঠ সমর্থনে সরকার পরিস্থিতি সামলাতে সমর্থ হয়।

৯ অক্টোবর, ১৯৭১। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদাতাদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারকালে মন্তব্য করেন, পাকিস্তান সামরিক জান্তার সঙ্গে কোন রাজনৈতিক মীমাংসা বা সমঝোতার সম্ভাবনা নেই । তিনি বলেন, পাকিস্তানি শাসকরা আমাদের চার দফা দাবি মেনে না নেয়ার আগে কোন প্রকার মীমাংসা আলোচনা হতে পারে না। এই চারদফা হলো ১. বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা স্বীকার, ২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি, ৩. বাংলাদেশ থেকে সমস্ত পাকিস্তানি সৈন্য প্রত্যাহার এবং ৪. পাকিস্তানি সৈন্যরা যে ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসলীলা করেছে তার যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ।

গত ৬ মাসের মুক্তিফৌজের সাফল্য সম্পর্কে তাজউদ্দীন বলেন, এই কয়েক মাসে মুক্তিবাহিনীর অভূতপূর্ব সাহস ও বীরত্বের দৃষ্টান্ত রেখেছে।

২০ অক্টোবর নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জানান, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের দুই দিকেই সৈন্য সমাবেশ হওয়ার সীমান্ত পরিস্থিতি খুবই গুরুতর হয়ে উঠেছে কিন্তু ভারত সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়াতে চেষ্টা করে যাবে। তিনি আরও জানান, এ রকম পরিস্থিতি হওয়া সত্ত্বেও ২৪ অক্টোবর তাঁর পশ্চিম ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর শুরুর পরিকল্পনা ঠিক থাকবে ।

সূত্রঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত, তথ্য ও দলিল (পশ্চিমবঙ্গ)

গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ হারুন হাবিব